JP Morganの詳細分析:イーサリアムがビットコインを凌駕する4つの主要要因とは

JPMorganの最新リサーチレポートによると、ウォール街のアナリストはこの現象を主に4つの要因と結論付けています。それは、ETFの構造改善、企業トレジャリーにおけるETH保有の拡大、規制当局のより柔軟な姿勢、そして将来的なステーキング機能の承認可能性です。これらが直近のEthereumの好パフォーマンスの背景にあり、今後さらに大きな成長余地も期待できると指摘されています。

I. 市場の背景:政策と資本フローの二重インパクト

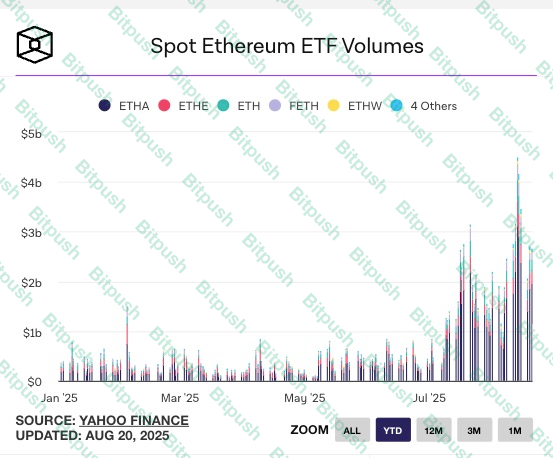

2024年7月、米国議会はGENIUS法ステーブルコイン法案を可決し、暗号資産市場に大きな規制追い風をもたらしました。同月にはイーサリアム現物ETFへの資金流入が過去最高の54億ドルとなり、ビットコインETFとほぼ同水準に達しました。

しかし、8月にはビットコインETFで小幅な資金流出が見られたのに対し、イーサリアムETFには純流入が続きました。この資金フローの乖離がイーサリアムのビットコインに対するアウトパフォームを直接的にもたらしました。

また、市場は2024年9月の「暗号資産市場構造法案」採決も控えており、多くの投資家はこれがステーブルコイン規制と同様の大きな転換点になると予想しています。政策と市場期待の相乗効果により、イーサリアムは資本市場で急速に存在感を高めています。

II. 4つの主要要因:なぜイーサリアムはビットコインを上回るのか

JPMorganのアナリスト、ニコラオス・パニギルツォグル氏らのチームは、Ethereumの優位性をもたらしている4つの主因を明確に特定しています。

1. ネイティブステーキングの承認可能性

イーサリアムの特徴として、プルーフオブステーク(PoS)機構が挙げられます。ユーザー自身がバリデータノードを運用するには最低32ETHが必要であり、これは多くの機関投資家や個人にとって高いハードルです。

SECが最終的に現物イーサリアムETFのステーキング参加を認めれば、ファンドマネージャーが投資家に代わり追加利回りを提供できるようになります。これにより現物ETH ETFは単なる価格連動型商品から、利回りを生み出すパッシブ投資商品へと転換されます。

現物ビットコインETFと最大の違いはこの点にあり、ビットコインにはネイティブな利回り仕組みが存在しない一方、イーサリアムETFは将来的に「利回り」を付与でき、市場での吸引力を大きく高めます。

2. 企業トレジャリーによる保有とエコシステム参加の拡大

JPMorganによれば、上場企業およそ10社がイーサリアムをバランスシートに計上しており、流通ETHの約2.3%を保有しています。

なかでも注目すべきは、単なる買い持ちだけでなく、直接エコシステムに関与する企業が増えている点です。

- バリデータノードを稼働し、ステーキング報酬を直接獲得

- リキッドステーキングやDeFiを活用し、ETHをプロトコルに預けて追加利回りを追求

これはイーサリアムが投機資産から、持続的な企業財務運用手段へ進化していることを示し、ビットコインはまだこの域に達していません。

企業トレジャリー参加によって、長期的かつ安定した資金基盤が形成され、イーサリアムの市場価値の基軸も強化されます。

3. リキッドステーキングトークンへの規制緩和

SECは長年、LidoやRocket Poolといったリキッドステーキングトークン(LST)に対し、証券該当の懸念からコンプライアンス・リスクを指摘し、機関投資家による大規模参入が困難視されていました。

しかし最近では、SECスタッフからこれらトークンを証券と見なさない意向が示されるなど、明確な指針が市場に提示されました。法制化は未了ですが、この流れが機関投資家の不安を大幅に緩和しています。

規制リスクが後退したことで、これまで参入をためらっていた資本も、イーサリアムのステーキングおよびデリバティブ市場へ本格流入する可能性が高まりました。

4. ETF現物償還メカニズムの強化:現物引き出し方式の承認

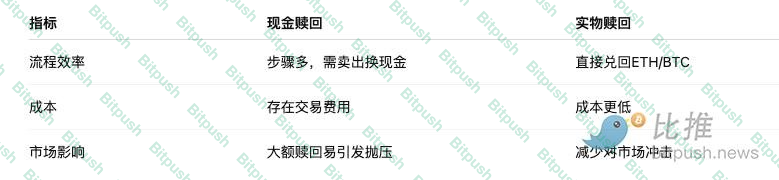

SECは現物ビットコインETFとイーサリアムETFにて、現物引き出し方式の償還を正式承認しました。これにより機関投資家はETFシェアを現金化せず、ビットコインやイーサリアム現物で直接受け取ることが可能となりました。

この変更には、

- 効率性向上――時間短縮・コスト削減

- 流動性向上――ETFと現物市場が直接結びつく

- 市場インパクト低減――大規模償還時の売却圧力の回避

といった3つの主なメリットがあります。この枠組みは両資産に恩恵をもたらしますが、イーサリアムの機関・企業保有比率はまだ低く、今後の拡大余地、限界効用の点で一層のインパクトが想定されます。

III. 見通し:イーサリアムの潜在力はビットコインを超えたのか

JPMorganの分析では、ビットコインが暗号資産市場の主要な価値保存手段であり続ける一方、イーサリアムの成長余地はさらに大きいことが強調されています。

- ETF導入:ETH ETFの運用規模はBTCより小規模ですが、ステーキング機能実装により長期資本の流入が今後期待されています。

- 企業導入:ビットコインはすでに企業・機関投資家による導入が進んでいますが、イーサリアムはまだ初期段階にあり、今後の成長余地が非常に大きいと言えます。

- DeFi・エコシステム:イーサリアムはデジタル資産としてだけでなく、DeFiやNFT、ステーブルコイン、AI連動型オンチェーン計算などデジタル経済の中核インフラであり、多様な活用用途をもたらします。

すなわち、ビットコインが「デジタル・ゴールド」なら、イーサリアムは急速に「デジタル経済のインフラ」へと進化しているのです。

IV. 結論

JPMorganの分析は、イーサリアムの強さは短期的な投機ではなく、規制環境の好転、ETF構造の進化、機関投資家の採用拡大、利回り期待が複合的に作用した結果と結論付けています。

ETFスキームが成熟し、企業財務によるETH蓄積が拡大、さらにSECによる政策明確化が進めば、イーサリアムは間もなくビットコインとの差を縮め、逆転する可能性も現実味を帯びてきます。

投資家にとって、これは単なる資本ローテーションではなく、市場全体が価値保存中心から多機能なアプリケーション・エコシステムへの転換点となり得ます。

こうした新章において、ビットコインが「デジタル・ゴールド」であり続ける一方、イーサリアムは「デジタル経済の中核」として急速に地位を高めています。

免責事項:

- 本記事はBitpushNewsより転載したものであり、著作権は元の著者BitpushNewsに帰属します。転載等に関するご要望やご懸念は、Gate Learnチームまでご連絡ください。迅速に対応いたします。

- 免責事項:本記事に記載された見解や意見は著者個人のものであり、投資助言や推奨を意図するものではありません。

- 他言語への翻訳はGate Learnチームが担当しています。翻訳記事の無断転載・配布・剽窃は必ずGateの明示的な表示を必要とします。

関連記事

ブロックチェーンについて知っておくべきことすべて

ステーブルコインとは何ですか?

流動性ファーミングとは何ですか?

Cotiとは? COTIについて知っておくべきことすべて